- AVANT-PROPOS

- A la UNE

- PRESENTATION

- ACTUALITE SCIENTIFIQUE et TECHNOLOGIQUE

- ACTUALITE ARTISTIQUE

- BLOG

- CONSCIENCE

- PLANETE VIVANTE

- SCIENCES

- Sciences et histoire

- Science et politique

- Science/conscience

- Médecine de demain

- Le COVID-19

- COVID-19 - Journal d'une pandémie - 1 -

- COVID-19 - Journal d'une pandémie - 2 -

- COVID-19 - Journal d'une pandémie - 3 -

- COVID-19 - Journal d'une pandémie - 4 -

- COVID-19 - Journal d'une pandémie - 5 -

- COVID-19 - Journal d'une pandémie -6 -

- COVID-19 - Journal d'une pandémie - 7

- COVID-19 - Journal d'une pandémie - 8

- COVID -19 - Journal d'une pandémie - 9

- COVID-19 - Journal d'une pandémie - 10

- COVID-19 - Journal d'une pandemie - 11

- Arts et sciences

- L'homme debout

- Les débuts de la sagesse

- L'épopée scientifique

- Chimie, vivant... une si longue histoire !

- Introduction : 52 choses que je sais d'elle

- Sommaire

- 1 - Premiers pas

- I - A l'origine

- II - De la tetrasomia et l'alchimie à la chimie moderne

- III - al-kimiya

- IV - Alchimie : de l'aube à la fin de la Renaissance

- V - De l'(al)chimie à la chimie : une question de méthode ?

- VI - L'alchimie selon Newton, première partie

- VII - L'alchimie selon Newton, deuxième partie

- 2 - La chimie des Lumières

- XI - Chimie au siècle des Lumières - Introduction

- XII - Chimie au siècle des Lumières- Les affinités électives

- XIII - Diderot et la chimie

- XIV - Diderot - La chimie, pourquoi ?

- XV- Diderot chimiste

- XVI- La chimie et le Rêve de D'Alembert

- 3 - La chimie du vivant

- X - Chimie et Vivant - Introduction

- XIX - La génération spontanée

- XX - Fermentation : duel à 3 !

- XXI - Stéréochimie : clé du Vivant

- XXII - Homochiralité et origine de la vie

- XXIIc - Origine de la vie : état des lieux... provisoire

- XXIIb - Des biopolymères aux premiers organismes vivants

- XXIII- Stéréochimie et activité biologique

- XXIV - Chimie du cerveau - 1- Un cerveau, trois cerveaux, des cerveaux...

- XXV - Chimie du cerveau - 2 - Les neurotransmetteurs, messagers chimiques

- XXVI- Chimie du cerveau -3- Rôle des différents neurotransmetteurs

- XXXIV - Odorat, Odeurs et parfums

- XXXV- Bonnes et mauvaises odeurs

- XXXVI - Chimie et parfums

- XLIII - Chimie et couleur -1- De colore

- XLIV - Chimie et couleur -2- Couleurs végétales

- XLV - Chimie et couleur -3- : chimiothérapie et colorants

- XL- a - ADN, ARN, protéines

- XL- b - Chimie supramoléculaire

- XXXIX- Chimie et Synthetic Biology

- XLVI - Du génome au protéome

- 4 - Chimie et médecine

- VIII - Chimie et médecine : d'Hippocrate à Néron

- IX - Chimie et opium : voyages, voyages !

- XVII- Médecine et Chimie à Montpellier avant la Révolution

- XVIII - Le vitalisme de l'Ecole de Montpellier

- XXIX - Le médicament aujourd'hui

- XXVII - Autour de la sérotonine

- XXVIII - L'ocytocine

- XXX - Chimie, médecine, nanotechnologies

- L - Chimie et dopage -1- La chimie au service du dopage

- LI - Chimie et dopage - 2 - Les outils du chimiste contre le dopage

- XLIX - Image magnétique - 3 - de l'IRM au patient numérique

- 5 - La chimie moderne et ses hommes

- XXXI - Mendeleïev : un tableau de maître !

- XXXII - Mendeleïev : -2- Un chimiste russe au XIXème siècle

- XXXIII - Mendeleïev -3- Le fin mot de l'histoire

- XLI - Paul Sabatier, chimiste languedocien, prix Nobel 1912

- XLII - Victor Grignard, prix Nobel 1912

- XLVII - Image magnétique - 1 - Une histoire de spin

- XLVIII - Image magnétique - 2 - Mais que vient faire le chimiste dans cette galère ?

- 6 - Chimie : bonnes et mauvaises pratiques

- XXXVII- Du mauvais usage de la chimie

- XXXVIII- La chimie passe au vert

- Pour conclure

- Postface - Nylon by DuPont de Nemours

- Nylon... - Part A

- Nylon... - Part B

- Nylon... - Part C

- Nylon... - Part D

- La beauté des mathématiques

- Les sciences vers La Science

- La révolution numérique

- CRISPR-Cas9 : l'édition de gènes

- L'ombre de Frankenstein

- VOIR

- RECHERCHE, CONTACT

Dans ma petite enfance je me souviens que ma mère traitait nos angines en badigeonnant nos amygdales au bleu de méthylène. Souvenir désagréable qui me permet d'introduire ces molécules colorées qui nous soignent. Outre ses vertus antiseptiques (bien modestes), ce bleu a beaucoup d'autres applications en médecine et colorimétrie.

Très naturellement on doit à un ingénieur allemand de la BASF, Heinrich Caro, la première synthèse du bleu de méthylène.

Caro est associé à plusieurs ténors de la recherche sur les colorants : Baeyer sur l'indigo, Carl Graebe et Carl Liebermann qui ont mis au point une synthèse de l'alizarine, Otto Nikolaus Witt , avec qui il développa l'industrie des colorants azoïques.

" Les colorants azoïques constituent la famille la plus importante sur le plan de l’application, puisqu’ils représentent plus de 50% de la production mondiale de matières colorantes. Ces structures, sont des systèmes aromatiques ou pseudo-aromatiques liés par un groupe azo (–N=N–). Le groupe azo peut être répété plusieurs fois dans la molécule pour obtenir les disazoïques, trisazoïques... ce qui permet de moduler la couleur. Les jaunes sont facilement obtenus avec les pyrazolones ou les dérivés acétoacétylés, les naphtols simples conduisent aux orangés et aux rouges, tandis que les bleus, les bruns, les noirs dérivent des aminonaphtols. La méthode la plus courante de préparation des colorants azoïques comporte la diazotation d’une amine primaire aromatique et la copulation du sel de diazonium ainsi obtenu sur un phénol ou une amine."

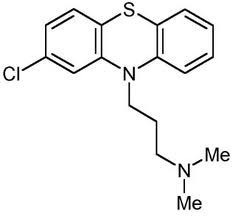

Mais surtout le bleu de méthylène n'est autre qu'une phénothiazine "décorée", une classe de molécules qui va fournir dans les années 1950 les premiers antipsychotiques, dont la chlorpromazine découverte par Henri Laborit, développée chez Rhône-Poulenc avec toute une série d'antihistaminiques de la famille des phénothiazines.

Dès lors certains qualifieront le bleu de méthylène de "bleu de la folie"...

Le bleu va encore être associé à la dépression avec l'iminodibenzyle (summer blue) synthétisé par le chimiste allemand Johannes Thiele, qui conduira au premier antidépresseur : l'imipramine (également antihistaminique).

Le psychiatre britannique David Healy écrira :

"Methylene blue gave rise to the antipsychotics, and summer blue to the antidepressants"

in The creation of psychopharmacology et Mania: a short history of bipolar disorder.

Paul Ehrlich, le pionnier

Sans conteste, le pionnier de la chimiothérapie est Paul Ehrlich, encore un Allemand passionné par la couleur, prix Nobel de physiologie ou médecine en 1908. Celui-ci n'est pas chimiste ; médecin de formation, il travaillera dans le domaine de l'immunologie, de l'hématologie.

Il est surtout connu pour avoir préparé, dans son laboratoire de Francfort, un composé arsénié le salvarsan (arsphénamine), premier agent chimiothérapeutique moderne, qui permit de traiter avec succès la syphilis.

C'était en 1909. Mais bien auparavant, Ehrlich s'était lui aussi intéressé aux colorants et au fameux bleu de méthylène.

En 1878, il soutient à Leipzig sa thèse de doctorat intitulée «Contributions à la théorie et la pratique de coloration histologique». Dès lors il va se consacrer au problème des relations entre colorants et tissus cellulaires.

Il montre l'affinité de certains colorants pour les cellules vivantes et pour certains microbes : en 1882, il découvre la

coloration du bacille de Koch par la fuchsine, diagnostic de la tuberculose toujours d'actualité.

Ehrlich émit rapidement l'hypothèse qu'il pouvait y avoir un lien entre la coloration d'un tissus et une activité biologique du colorant utilisé. Il chercha donc des agents bactéricides parmi les colorants produits par la BASF.

Il avait vu juste. En 1907, il montre qu'un colorant diazoïque, le rouge trypan, était efficace dans le traitement des trypanosomiases (maladie du sommeil).

On connaît la suite...

Au cours de ses recherches, Ehrlich avait observé une coloration sélective des cellules nerveuses par le bleu de méthylène. A partir de là, il chercha en vain un traitement des névralgies. Pourtant, là aussi, il avait flairé une bonne piste.

En 1899, à partir de ses travaux, le médecin italien Pietro Bodoni testera avec succès l’efficacité de cette substance sur certains troubles psychiques.

Pourtant, il fallut attendre un demi siècle pour que l'on s’intéresse à nouveau aux phénothiazines dans le traitement des psychoses.

A partir de cette date, et jusqu'à l'avènement des antibiotiques, la plupart des nouveaux médicaments furent recherchés - et trouvés - parmi les colorants. On peut par exemple citer les sulfamides.

Les sulfamides

Se situant dans la mouvance de Paul Ehrlich, le bactériologiste allemand Gerhard Domagk, analysa les propriétés bactéricides de nombreux colorants diazotés produits par l'IG Farben.

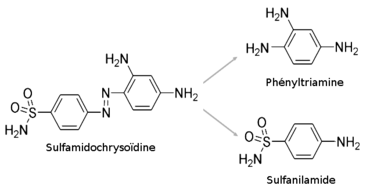

En 1931, il découvrit que la sulfonamido-chrysoïdine, un colorant rouge bordeaux de la firme, était efficace dans le traitement des infections à streptocoques. Il fut commercialisé par Bayer (groupe IG Farben) sous le nom de Prontosil® en 1935. Il obtint pour cette découverte le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1939.

" Les sulfamides (ou sulfonamides) dérivent du para-aminobenzène-sulfonamide. En inhibant l’activité de la dihydroptérase synthase, ils empêchent la synthèse de l’acide folique (Vitamine B9), intermédiaire nécessaire à la synthèse des bases nucléiques et donc à la vie de certaines bactéries."

Parallèlement, Jacques et Thérèse Tréfouël, Federico Nitti et Daniel Bovet (prix Nobel de physiologie ou médecine en 1957), chercheurs dans le Laboratoire de chimie thérapeutique de l’Institut Pasteur, isolent en 1935 l'agent actif du Prontosil qui est un de ses métabolites... incolore (!) : le p-aminophényl-sulfamide.

Théraplix/Rhône-Poulenc commercialisera cette molécule en 1937, sous le nom de Septoplix®.

Avec les sulfamidés se concluait la première page de l'histoire de la chimiothérapie moderne.

Par la suite les chercheurs se focalisèrent sur les mécanismes d'action de ces agents thérapeutiques, sur les relations structure/activité, ce qui permit de limiter le nombre des molécules à tester.

Déjà avec les sulfamides la mise en évidence du rôle du métabolisme sur l’activité d’une molécule a profondément modifié l'approche de la recherche thérapeutique.

A noter qu'aujourd'hui, on utilise principalement les sulfamidés comme hypoglycémiants : il stimule la sécrétion d'insulmine endogène.

A LIRE

- Pierre Fraser (Université Laval), Maladies infectieuses : Paul Ehrlich entre en scène,

- Psychopharma, Couleur de la folie : bleu

- Un regard critique sur l'utilisation des psychotropes :

- Healy D (2001) : The Creation of Psychopharmacology (Harvard University Press). Abstract